「グルコサミンって本当に効くの?」「コンドロイチンは膝の軟骨を再生してくれるの?」——これはよく頂くご質問の一つです。

テレビやネットでは「関節の救世主」のように紹介されることもありますが、本当はどうなのでしょうか?

この記事では、信頼できる医学研究やガイドラインをもとに、誤解の多い“関節痛サプリ”の真実と、痛みを和らげるための現実的な方法をお伝えします。

第1章 そもそも関節痛はなぜ起こるのか?

関節痛の多くは「変形性関節症」と呼ばれる、関節のすり減りや炎症が原因です。

特に膝や股関節など、体重がかかる部分では、軟骨が少しずつ薄くなり、骨同士がぶつかって痛みやこわばりを感じます。

この「すり減り」は年齢だけでなく、体重、筋力、姿勢、そして炎症が関係しています。

つまり、“年だから”だけではなく、日常生活の中で改善できる要素があるということです。

また、「慢性関節リウマチ」などにより関節の痛みが出ることもあります。

第2章 グルコサミン・コンドロイチンの真実

科学的にどのくらい効果があるの?

グルコサミンとコンドロイチンは、軟骨を構成する成分として知られ、サプリとして長年人気があります。

しかし、大規模臨床試験では効果は「限定的」または「明確な差なし」(参考)という結果が報告されています。

たとえば、アメリカで行われた「GAIT試験」では、グルコサミン・コンドロイチン単独、または併用で投与しても、プラセボ(偽薬)との間に有意な差が認められませんでした。

一部の中等度以上の痛みを持つ患者ではわずかに改善傾向が見られたものの、全体としては「はっきりした効果は証明されていない」と結論づけられています。

また、欧米や日本の整形外科学会ガイドラインでも、これらのサプリメントは「推奨度が低い」「有効性は不確か」とされています。

「効いた」と感じる人がいるのはなぜ?

一方で、実際に患者さんなどに話を伺うと「飲んで楽になった」という声も少なくないんです。

理由としてはいくつかの可能性がありますね。

- プラセボ効果(心理的効果)

「効くかも」という期待が痛みの感じ方を和らげることは医学的にも確認されています。 - 軽度の炎症や筋緊張が改善された

関節痛の原因は軟骨のすり減りだけではなく、周囲の筋肉・靭帯の緊張も関与します。軽いストレッチや運動を同時に行ったことで改善するケースも。 - サプリに含まれる他成分の影響

グルコサミン製剤の中には、ビタミンCやコラーゲン、ハーブ成分が含まれているものもあり、これらの相乗効果で症状が軽減したように感じる場合があります。

つまり、「効く人もいるが、全員に効くとは限らない」というのが現実です。

CHIKA

CHIKA実際にサプリを飲もう!と思われる方は何かしら前向きな気持ちである方が多い印象です。「このサプリを飲んだから大丈夫!」という気持ちから効果を感じる場合もあるのかもしれないな、と思いました。

第3章 本当に効果が証明されているのは“運動”と“体重管理”

関節痛を軽減する方法の中で、唯一エビデンスが明確なのが運動療法と体重コントロールです。

これは世界中のガイドラインでも一致した見解です。

「関節が痛いのに運動なんてできないんだけど」と言われることも多いですが・・

一時的に薬(痛み止め)を使ったとしても、悪化しすぎる前に対策することは大事ですね。

運動療法の目的と効果

関節の周囲の筋肉を鍛えることで、軟骨への負担を軽くし、関節液の循環を促進します。

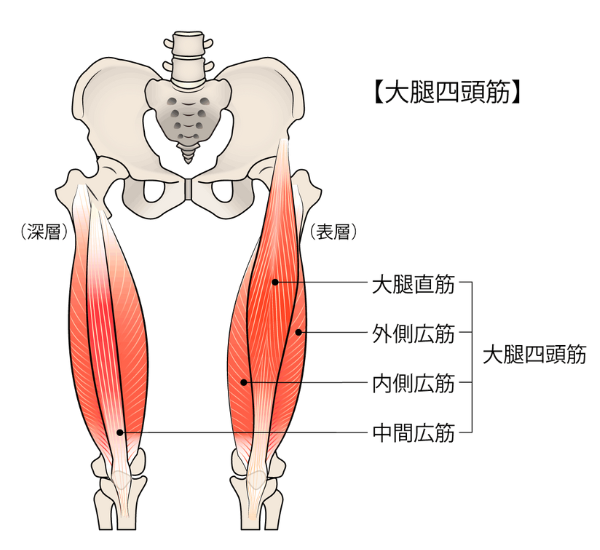

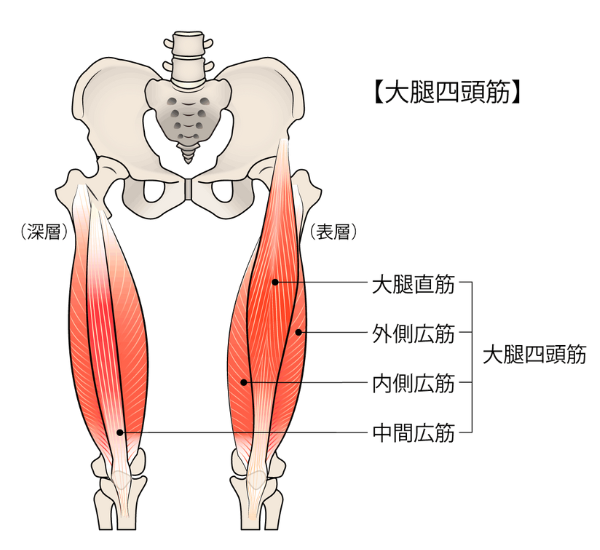

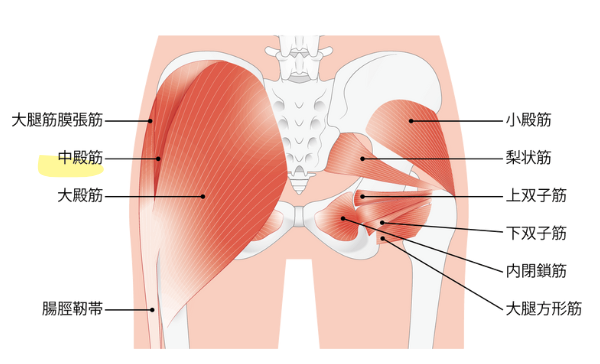

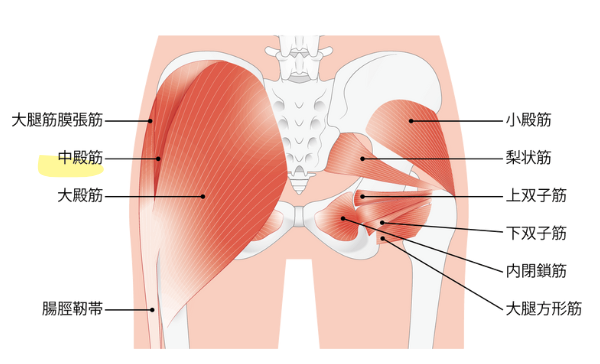

例えば膝の痛みを緩和するのに特に重要なのは「太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)」と「お尻の筋肉(中殿筋)」です。

この2つがしっかり働くと、関節を安定させ、痛みの軽減につながります。

さらに太ももの後ろの筋肉(ハムストリングス)もしっかりさせ、バランスもとりたいところ。

ウォーキングや水中歩行などの有酸素運動は、全身の血流を促し、関節周囲の代謝を高めます。

1日10〜20分からでも効果があり、“短くても継続する”ことが大切です。

体重の影響は想像以上!

体重1kg減ると、膝には約4倍(=4kg分)の負担が減るといわれています。

わずか3kgの減量でも、12kg分の荷重軽減になるのです。

これにより痛みが改善するケースは非常に多く、「減量は最高の関節治療」とも言われます。

【補足】再生医療という新しい治療法

ひざの軟骨がすり減り、骨どうしが当たるほど痛みが強くなった場合には、「再生医療」という治療法が選択肢になることもあります。

これは、自分の血液や脂肪から取り出した成分をひざに注射して、炎症をおさえたり、傷んだ軟骨の回復を助けるもの。

まだ保険が使えないケースが多く、費用や効果の出方には個人差がありますが、手術以外の方法として注目されています。

気になる方は、整形外科や再生医療を行う専門医に相談してみましょう。

第4章 栄養とサプリの正しい位置づけ

① コラーゲン・たんぱく質

軟骨や靭帯の材料となるため、肉・魚・豆製品をバランスよく取りましょう。

コラーゲンペプチドの摂取で痛みが軽減したという報告もありますが、効果はあくまで「軽度〜中等度」。過剰な期待は禁物です。

しかし・・

コラーゲンとってみたいのよ。もし、もしよ?関節のことでコラーゲン取るとしたらどれがいいのかしら??

とおっしゃる方にはニッピコラーゲンさんの非変性II型コラーゲンをおすすめしてましたね。

② ビタミンDとカルシウム

骨の健康を支える基本栄養素。

不足すると骨粗鬆症のリスクが高まり、転倒・骨折を招きやすくなります。

ただし、関節痛そのものの改善効果ははっきりしていません。

魚、卵、きのこ類を中心に、食事から取り入れるのが良いと思います。

③ オメガ3脂肪酸

青魚や亜麻仁油に含まれるEPA・DHAには抗炎症作用があり、関節炎の痛みを軽減する可能性が報告されています。

「薬ではなく、食材から取る」ことを意識するのがいいですね。

近年の研究で、高用量(1日2g以上)のオメガ3サプリを摂る人で、「心房細動(AF)」がやや増える傾向が報告されています。

ただしこれはサプリによる「高用量摂取」であり、青魚などの通常の食事レベルでは問題ないとされています。

④ サプリメント全般の注意

- 「天然=安全」ではない。 抗凝固薬などと併用すると出血リスクが高まる成分もあります。

- 数か月試して効果がなければ中止。 ダラダラ続けても費用だけがかかることも。

↑は、薬でもそうなんですけどね。実際に効果がない薬を漫然と何年も続けておられる方はかなり多い印象です。

- 複数併用は慎重に。 成分が重複して過剰摂取になる場合もあります。

第5章 正しい情報を見極めるコツ

1. 「○○大学の研究」「○○%改善」にはワンクッション

出典が明記されていないものは要注意だと思います。

実際に学術論文を確認すると、そうしたデータが存在しないことも多くあります。

2. 医薬品とサプリメントの違いを理解する

医薬品は有効性と安全性が数段階の臨床試験で検証されていますが、サプリメントは「食品」の扱いです。

(そのため「関節の軟骨を再生する」などの表現は、薬機法上使用できません。)

“健康維持の補助”として使うのは良いが、治療目的で頼りすぎないことも併せてお伝えしています。

日本ではサプリメント扱いでも海外では医薬品成分として扱われているものも沢山ありますね。

3. 口コミより、自分の体の反応を大切に

人によって代謝・吸収・生活習慣は違います。

「友達が効いたから自分も効く」とは限りません。

自分の体の反応を観察し、無理なく続けられる範囲で試すことが大切です。

まとめ:痛みを減らす一番の近道は“動くこと”

グルコサミンやコンドロイチンは、確かに「軟骨の材料」ではあります。

しかし、それを飲めばそのまま軟骨が再生するわけではありません。

科学的な検証では、効果は「限定的」であり、主役はあくまで運動と体重管理だと思います。

関節痛は、年齢を理由にあきらめる必要はありません。

筋肉を動かし、食事を整え、必要に応じてサプリを補う。筋肉は何歳になってもつけることができます。

その積み重ねこそが、何よりの“関節治療”ですよね。